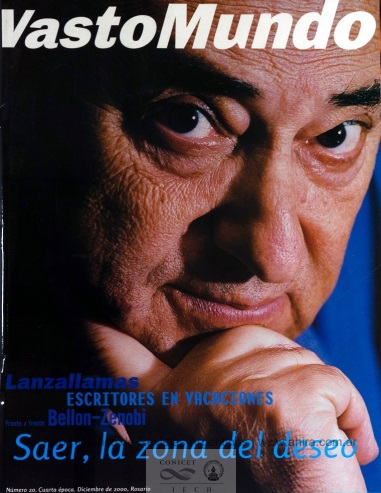

La zona del deseo

Entrevista de Elvio Gandolfo – Fotos de Alejandro Guerrero

Entrevista de Elvio Gandolfo – Fotos de Alejandro Guerrero

Rescatamos una entrevista a Juan José Saer realizada por Elvio Gandolfo en el año 2000 y publicada en el número 20 de la revista rosarina Vasto Mundo, que salió a la calle en diciembre de ese mismo año y transcribimos el scaneo que subió a redes el imprescindible Archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira)

.

Desde fines de los 50 Juan José Saer comenzó a escribir una obra que con el paso del tiempo se convertiría en una de las más destacadas de la literatura argentina. El escritor nacido en Serodino creó un universo al que le gusta denominar como “la zona”. Allí viven sus personajes y la geografía tiene el sabor de lo santafecino, aunque también hay material que remite a la experiencia europea del narrador, que vive en Francia desde los años 60. Hoy el mercado y los medios culturales lo ubican como el escritor argentino vivo más importante. En esta nota habla de sus inicios, de su vida cotidiana en Santa Fe y en Rosario, donde él siente que recibió el espaldareazo para encaminarse definitivamente al mundo de la literatura, donde hoy brilla sin sombras.

.

Tiene un cráneo poderoso, sólido; la mirada frontal, aumentada cuando se coloca los anteojos; la nariz ganchuda en medio de los ojos que miran con extrema atención, como tomando nota narrativa o perceptiva de todo, de modo automático, fruitivo. Ha venido a Rosario invitado a participar en el VIII Festival Internacional de Poesía, en el preciso momento en que reedita por segunda vez su único libro de poemas. paradójicamente titulado “El arte de narrar”, y a pocas semanas de la aparición de “Lugar”, un libro de relatos. A medida que hablamos en el vestíbulo del hotel donde para, se suceden diálogos con otros participantes del Festival que están en otros cuartos y con quienes se ha visto por última vez en Europa, llamadas para combinar otros reportajes, otra para recordarle que al día siguiente unos alumnos quieren filmar unas declaraciones sobre la Escuela de Cine de Santa Fe en la época en que él daba clases allí. Comenta que lo tiene preocupado la salud de una hermana que fue atropellada por un ciclista en Santa Fe, no pierde el hilo de las respuestas, y a partir de cieno momento saca un aparatito contra el asma y se lo lleva cada cierto tiempo a la boca. En general llama la atención un estado de extrema disponibilidad, y un gran entusiasmo casi juvenil por todo lo que tenga que ver con la literatura, que se repetirá al otro día en la charla del Parque de España. Después de unos 40 minutos. con cierta piedad, uno le dice: “Le parece bien si cortamos acá?”. y la mirada le brilla más que nunca, se le acentúa la sonrisa: “Sí, me parece perfecto”.

Como en las últimas semanas estuve leyendo todo lo escrito por Saer en Santa Fe, hasta ese borde de quiebre que fue “Cicatrices”, le pido que hablemos de esa época. Empieza a hablar de la búsqueda. de los tanteos formales, pero le preciso mejor: qué leía, en qué trabajaba. cual era la fragua personal. Como ya ha declarado muchas veces, dice que hasta los 16 o 17 años leía casi exclusivamente poesía.

—¿Dónde conseguías los libros?

—Por empezar habla una biblioteca, la Biblioteca Pedagógica de Santa Fe, a la que iba regularmente. Y otra cerca de casa. la Biblioteca Cosmpolita (sonríe), fundada por viejos anarquistas. Un hermoso local donde ahora funciona el Instituto de Extensión Universitaria. En esos lugares sacaba libros regularmente. Después había buenas librerías en Santa Fe: muy buenas librerías. Estaban muy bien surtidas. no sólo en literatura argentina sino también en literatura extranjera. Yo compraba libros en francés, en inglés, había libros en alemán, en italiano también. Estaban los Livres de Roche, los libros de Penguin… Había muchas novedades, mucho material de fondo, además.

En las mesas de saldo recuerdo que compraba volúmenes de las Obras Completas de Freud. libros de Santiago Rueda, “Mientras agonizo”, de Faulkner. También había muchos cineclubes, teatros independientes…

—¿Había más de un cineclub?

—Por supuesto. Había cuatro. Primero estaba el cineclub nuestro, al cual Íbamos, que se llamaba Núcleo. Algunos amigos formaban parte de la comisión, era el cineclub laico. Había otro de los curas, pero con el que competíamos, a ver quién daba mejores películas, tratábamos de conseguir un título antes de que lo consiguiera el otro. Lo manejaban los jesuitas. con espíritu de apertura. Había otro cineclub que se llamaba… ¿Gente de cine?, de gente joven. ¿Cómo era? Ya sé: Núcleo Joven. para adolescentes. O sea que eso ya era una especialización por edad. En ese momento había en Santa Fe una orquesta sinfónica, dos o tres teatros independientes. Estaba la Escuela de Cine. Por otro lado estaba Rosario, con su Facultad de Filosofía, alrededor de la cual gravitaban poetas y escritores, sobre todo poetas, y algunos pintores. Y algunos profesores y estudiantes de filosofía, con los cuales teníamos mucha afinidad intelectual.

—¿Tenías alguna especie de guía, alguien mayor…?

—No, no. Pero yo los conocía y me… No era que me guiaran, porque yo era una personalidad extremadamente inquieta y anárquica. Pero escuchaba lo que hacían y veía lo que leían los otros. ¿Viste que los escritores aprenden a leer leyendo lo que leen otros escritores? Ahí había una generación anterior, que era la gente del grupo Adverbio, entre los que estaban Hugo Mandón, José Luis Vittori, Hugo Gola, con los que estuve en contacto. En Rosario había gente como Aldo Oliva, Hugo Padeletti, a quienes admiraba mucho.

—¿Cuál era tu lugar de lectura?

—¿Cuál era tu lugar de lectura?

—Mi casa. En casa de mi padre había un pequeño cuarto de servicio.

—¿Tenía negocio tu padre?

—Sí.

—¿Dentro de la casa?

—Nosotros nos mudamos a Santa Fe en el año 1948, 49. A partir de 1954 mi padre había hecho construir una casa, con dos salones, en uno de los cuales tenía el negocio, en el centro. Él era fabricante de ropa de trabajo.

—Tipo Grafa…

—Eso. Vivíamos en un barrio un poco como es aquí en Rosario la calle San Luis, donde alternaban los comercios de árabes y judíos: ropa, mercerías… Todos mayoristas, ¿eh? Nuestra casa estaba arriba, y en la terraza había dos cuartos. Uno lo había hecho construir mi padre para que fuera un cuarto de estudio, para mi hermano y para mí. El estudiaba química y yo estaba en la secundaria…

—¿Sos el menor?

—Si: somos cuatro. Dos mujeres y un hermano mayor que viene inmediatamente antes que yo, y que murió hace dos años. Vivía en Rosario.

—¿A alguno de los demás lo atraía también la lectura?

—Claro. Mi hermano cuando adolescente leía mucho y escribía obras de teatro. Eso ya ocurría cuando estábamos todavía en Serodino: él me llevaba cuatro años. Cuando pasamos a Santa Fe yo tenía 11 y él 15. En Serodino mi padre tenía ramos generales, y el negocio estaba junto con la casa, en una esquina. Era una de esas casas enormes de pueblo, con el negocio en la esquina, de este lado la casa de familia y del otro lado los depósitos.

—¿Qué recordás como los mayores sacudones en poesía?

—Tuve varias etapas. Empecé con el modernismo, que me enloqueció. Primero los románticos. desde luego, después los modernistas, y después entre un poco en la onda de la poesía sencillista argentina, como Fernández Moreno, Pedroni…

—¿Un poco como reacción?

—No, fue una evolución, una revolución vertiginosa. Cada uno reproduce en su propia evolución un poco la historia de… Lo que decían los biólogos del siglo XIX, la ontogenia repite la filogenia.

—¿Escribías poesía en ese momento?

—Si, claro. Desde muy joven. Siempre quise ser escritor, nunca quise ser otra cosa. Quena ser poeta, fundamentalmente. Pero también escribía obritas de teatro, cuentos, generalmente satíricos. Largos poemas narrativos, satíricos. Quería hacer lo mismo que leía, me emborrachaba de palabras. Escribí toneladas de poemas.

—¿Leías prosa también?

—Empecé a leer prosa alrededor de los 12 o 13 años, novelas de aventuras y novelas policiales. Muchísimas policiales. Y algunas un poco clásicas. La primera novela que leí, cuando era muy jovencito, todavía en Serodino, fue “Moby Dick”.

—Casi nada.

—No, ojo: era una versión abreviada, aunque era un libro grande, con ilustraciones. Eso me marcó durablemente. En el 56 el otro gran salto fue cuando empecé a leer la poesía de vanguardia, influido por Gola y demás. Ya éramos un pequeño grupo con una relación estrecha, de culo y camisa, andábamos todo el día juntos, íbamos a comer asado, caminábamos y conversábamos hasta la madrugada. Gola ya estaba casado, tenía su primera hija. De modo que estaba un poquito más… tenia obligaciones. Él me llevaba diez años. Yo tenía 17 y él 27. Después yo tenía 20 años y él tenía 30: dos mundos totalmente diferentes. Pero seguimos muy amigos hasta ahora.

—¿Recordás cómo llegó el salto a la literatura norteamericana y europea?

—Claro. me acuerdo incluso del día. Un día inolvidable para mí. Llegué a casa, un sábado por la mañana y tenía un paquete de la editorial Aguilar, que había comprado. Había algunos libros de filosofía de la pequeña Biblioteca Filosófica, unos libritos grises. Y había textos narrativos. Entre ellos un volumen de la colección de premios Nobel: de Faulkner. Ahí leí “Mientras agonizo”. Lo leí ese mismo día, lo terminé, sin poder parar. Tengo un anlculo escrito que se llama “El mundo transfiigurado”. Porque realmente fue eso: el mundo después de leerlo era otro mundo. Yo estaba enamorado de una chica que como de costumbre no estaba enamorada de mi. Volví a casa ese sábado a la mañana, después de estar con ella, en un estado de depresión y tristeza. Almorzamos y subí a mi pieza. Era un sábado lluvioso. Me senté y empecé a leer. Cuando terminé me había olvidado de todo, estaba en un estado de euforia total: salí corriendo a la calle, en el sábado de noche, a buscar con quien comentar aquello. Ahí empezó todo: Joyce, Proust, Kafka, Borges. Debe de haber sido en el 55, porque a Borges en el 56 ya lo había leído. Tenía 18 años.

—¿Habías terminado la secundaria?

—Si. Había empezado Derecho. Después dejé y empecé a trabajar en el diario “El Litoral”, al año siguiente, con 19 años. Fue una experiencia linda. Pero tenía conflictos con mi padre, porque quería que siguiera estudiando o que trabajara con él en esas industria que había montado. En el diario creo que entré en noviembre del 56. Eran los días de la guerra del canal de Suez, fue de las primeras cosas sobre las que escribí. Y me fui creo que en marzo o abril del 59. Hice un poco de todo. Hubo un pequeño escándalo, porque en la página literaria me publicaron el cuento “Sola”, que está en “La zona”, y hubo protestas y presiones. Ahí renuncié. Entonces me vine a Rosario, a estudiar, rendí algunas materias en la facultad. Estuve yendo y viniendo unos seis meses, hasta finales del 60. Adolfo Prieto, con quien almorcé hoy, era decano en ese momento y me dijo: “¿Qué vas a hacer acá, Saer? No vale la pena”. Pero al final terminé como profesor, aunque no porque tenga vocación: las cosas se fueron dando. Acá en Rosario pasé algunos meses maravillosos. Conocí a otros poetas rosarinos de inmenso talento: Aldo Oliva, por ejemplo. A él lo conocí en el 58, porque fue a Santa Fe como secretario de Ramón Alcalde, que había sido nombrado ministro de Educación en el gobierno provincial.

—¿Dónde vivías en Rosario?

—En una pensión de la calle Maipú, con otro poeta; Rubén Sevlever. Vendí libros a domicilio aquí, en la distribuidora Atenas, con Fernández, a quien por supuesto llamábamos Fernández de Atenas. En parte inspiró el personaje de “Lo imborrable”, que se llama Alfonso de Bizancio.

—Ese es un un libro que me gusta especialmente, pero no tuvo buena crítica. Tal vez porque es más directo que el resto…

—Es un libro que desconcertó mucho. Incluso mi editora francesa me dijo un día: “José: ¿por qué es tan cruel y ácido?” Como queriendo decir: usted es un escritor exquisito, ¿por qué se mete en estas cosas? Le dije: “Mire, es un arreglo de cuentas con mi época. Lo siento mucho”.

—Con “Responso” y el peronismo pasa algo parecido.

—Es cierto. Siempre digo que nunca recibí malas críticas. Pero no es así. En “Primera Plana” atacaron ese libro a causa de eso: decían que yo editorializaba. Yo jamás fui peronista. Claro, como yo no insultaba, no criticaba, tenía una mirada objetiva, eso los irritaba.

—Está la zona de tus amigos, la literatura, etcétera. y por otra parte la de “El taximetrista” o “Palo y hueso”, con la gente de la costa. Ahí hay figuras clásicas, como la del mafioso y la mina del mafioso, pero con un tono totalmente santafecino.

—Bueno, se hicieron tres adaptaciones al cine de “El taximetrista”, y en una el director Dino Minitti viste al personaje del mafioso con un traje blanco, una flor en el ojal y zapatos de dos colores, y eso cambia por completo el sabor de la novela. Ahí es un tipo en mangas de camisa, percudida, en la zona de la estación de ómnibus; completamente otra cosa. El ambiente de los pescadores y la gente del río yo lo había absorbido mucho cuando viví seis años en Colastiné Norte. Era un campo muy cerca del río, adonde me mudé cuando me casé. Antes había recorrido mucho esos lugares, porque un amigo tenía un motel allí. Incluso ahora, aunque hay más construcciones, no llega a pueblito: es un paraje. Río, monte de espinillos, suelo arenoso, con algún criadero de gallinas.

—¿De qué vivías ahí?

—No: seguía trabajando en Santa Fe, que queda muy cerca. Había colectivos, pero no como los de ahora, que son urbanos. Eran interurbanos, y con los años fue habiendo cada vez más. Al principio, en 1960, había a lo mejor tres por día, que ni siquiera iban exclusivamente ahí, seguían. Después poco a poco empezó a haber más. Recuerdo cuando inauguraron la línea 19. Un día subimos y nos contaron que los tipos de la concesión y los clientes que subieron en la primera parada no llegaron a la ciudad, sino que se fueron a una boite a celebrarlo. Los colectiveros andaban siempre borrachos. Por eso nosotros le pusimos de sobrenombre a la linea “El Inconciente Colectivo”

—Tus primeros libros salieron editados tanto acá, en Santa Fe o Rosario, como en Buenos Aires.

—En aquella época no era tan fácil publicar. Estuve cuatro años dando vueltas con “Palo y hueso”, que salió en Camarda Junior. Hoy lo recordaba con Krassiniasky: estaba en la librería de él cuando llegó el gringo Camarda. Un chanta… Pero que publicó varios libros: Daniel Moyano, Ricardo Piglia, creó la revista “Nueva Sociedad”. Yo ya tenia “Responso” en Jorge Alvarez y él editó “Palo y hueso”. Salió lleno de erratas, porque él era gringo, y él mismo corregía las pruebas. Yo le decía: “Gringo. me tradujiste el libro al cocoliche”. Creo que ahora tiene una pizzería en Roma.

—¿Cómo es tu actividad en París?

—Doy clases de literatura en Rennes. Estoy dando, por ejemplo, literatura fantástica rioplatense, con una pequeña antología de textos: Felisberto, Borges, Quiroga. Los trato un poco teóricamente y después predico con el ejemplo.